L’ultima scena

L’ULTIMA SCENA

Fellini tra funerali, cimiteri e sogni

1. Funerali in movimento

Un aereo gigantesco, una tempesta violentissima, un atterraggio di fortuna. Un uomo — un violoncellista, Giuseppe Mastorna — si ritrova nella piazza buia di una città sconosciuta; in lontananza una chiesa gotica che somiglia al Duomo di Colonia. È un uomo come tanti e, senza saperlo, ha già iniziato il suo viaggio dall’altra parte, immerso in un’aria sospesa. È il respiro di un film che non c’è, “Il viaggio di G. Mastorna”: l’aldilà come quotidiano. Niente tuoni, niente squarci; solo il mondo di sempre, spostato di un soffio. Forse è da qui che conviene entrare, per capire come Fellini guarda l’ultima scena: prendendola per mano e lasciando che la vita le ronzi attorno fino all’ultimo.

Estate 1914, molo d’imbarco n. 10 del porto di Napoli. Il ronzio di un proiettore, la fotografia in seppia come un film muto: in campo lungo avanza un carro funebre trainato da cavalli e bardato di fregi e piume che paiono spolverini usciti per un corteo carnevalesco. Delle mani proteggono un’urna. È l’incipit che regge un film intero: un addio che si fa viaggio, una nave che prende il largo (E la nave va). Quell’immagine di partenza — il molo, il carro piumato, il viaggio che comincia — non è un episodio isolato. Napoli e Venezia avrebbero dovuto affiancare Roma in una trilogia: una “sinfonia urbana” in tre atti. Di quella partitura solo Roma fu davvero composta; Napoli resta in questo prologo funebre e nel soggetto “Napoli-New York”, mentre Venezia rimane un atto sempre rimandato e mai portato a compimento. Tre città-palcoscenico, dove tutto si stratifica e nulla davvero passa: città che sanno mettere in forma anche la fine.

Cambio di scena. Un carro funebre irrompe su una pista da circo. L’aria sa di segatura, le lampadine a globo pulsano, una marcia saluta il clown Fischietto. Il commiato, invece di farsi rituale, implode in sberleffo, in collage, in nonsense, in un carosello indiavolato: cartelli senza logica, tamburi, razzi, entrate e uscite che non obbediscono a nessuna regia (I clowns).

Dal chiasso alla mestizia. La camera car si aggancia al carro e scorre con lui: un carrello lungo che taglia le strade del borgo all’altezza degli sguardi. Ai lati, gli abitanti assiepati salutano in silenzio o a mezza voce; c’è chi si fa il segno, chi abbassa gli occhi, chi finge di aggiustare la giacca. Il corteo accompagna il feretro fino al cancello del cimitero. Non c’è retorica: c’è una comunità che si raccoglie e poi una casa che si svuota, la cucina che spegne il suo rumore, la tovaglia piegata per l’ultima volta (Amarcord). E, sullo sfondo, il molo dove si cerca rifugio e conforto. Altrove, la stessa parola – funerale – cambia pelle. Dal cancello del cimitero alla spiaggia deserta, spazzata dal vento. In campo lungo si vede un catafalco, il corpo del poeta Eumolpo fasciato come per un ultimo travestimento (Fellini Satyricon). Non c’è processione, ma solo l’eco del mare e un testamento macabro che detta la regola dell’addio — l’eredità a chi saprà farne banchetto. Il funerale si rovescia in cerimonia cannibalesca: niente compianto, solo l’allegoria nuda dell’avidità dei vivi e dell’antico gesto dell’incorporare per trattenere.

L’ULTIMA SCENA

Fellini tra funerali, cimiteri e sogni

2 – Cimiteri che ascoltano

Non bastano la strada, la pista e la spiaggia: a un certo punto si entra dove le voci si abbassano. Il primo è un cimitero che non somiglia a un giardino ma a un sito di rovine: pietre inclinate, croci spostate dal tempo. Qui Guido, il figlio, arriva davanti alla tomba del padre e la trova infossata, troppo bassa. È un dettaglio minuscolo, eppure basta a spostare l’aria: come se la misura sbagliata fosse un rimprovero muto. Lui si fa piccolo, non parla; la macchina da presa non interroga, ascolta. È in quel vuoto che il senso di colpa prende forma: non essere all’altezza del padre, forse non essere all’altezza di sé (8½).

Più avanti, in un’altra memoria, il cimitero non fa paura ma desiderio. Una vedova in nero è inginocchiata a lustrare il marmo di una tomba, con la pazienza di chi tiene in ordine il dolore. Quel gesto regolare, la stoffa che beve la luce, la mano che insiste: ecco una delle fantasie adolescenziali di Snaporaz, raccolte come figurine. Eros e Thanatos si sfiorano senza gridare (La città delle donne).

Intanto Roma riapre i suoi ruderi. Alla tomba di Cecilia Metella, tra archi e pietra, compare Genius: dice di sentire le voci, di intercettare fruscii che non sono del vento. Non esce da un sogno ma dal Block-notes di un regista e annuncia un altro ascoltatore, quello che verrà con La voce della luna: Salvini (Roberto Benigni), con l’orecchio appoggiato alla notte. Quando lo incontriamo, quel mondo ha già cambiato registro. In galleria, con loculi come cornici e ritratti che guardano, si cammina piano per non disturbare l’allestimento. C’è perfino un suonatore d’oboe che ha scelto il camposanto come domicilio del suo respiro: una nota lunga che tiene insieme i vivi e i morti.

E poiché per Fellini il cimitero è anche palcoscenico, arrivano i tre becchini comici: al teatrino della Barafonda in Roma sciolgono la paura col ritmo, un colpo di spugna sulla retorica del trapasso. Il becchino torna e ritorna, non come spauracchio ma come accompagnatore: quello immaginato accanto a Mastorna (che Fellini avrebbe voluto con il volto magro e impareggiabile di Totò) e quello che cammina a fianco di Salvini, guida mesta e ironica, traghettatore a passo umano.

Infine resta un’assenza: il Verano, che avrebbe dovuto chiudere il film Roma: uno scultore si aggira tra ovali smaltati, scritte e grandi croci illuminate. Non c’è su pellicola, eppure continua a scavare nelle pagine e nella nostra immaginazione: perché, nel cinema di Fellini, contano anche le scene non filmate. E contano allo stesso modo le scene filmate e poi lasciate andare. Come accade in 8½: esiste un finale bianco totale, un vagone che scivola via come un corridoio per l’aldilà — nessun lutto, nessuna retorica. In montaggio vinse un’altra musica, quella del girotondo: mani che si cercano, una giostra che si chiude e si riapre. Così, tra il Verano immaginato e il treno che non parte, si compone un dittico silenzioso.

La morte, nel cinema di Fellini, non arriva sempre con gesto pieno. A volte è un pensiero che attraversa, a volte una tentazione trattenuta all’ultimo, a volte un colpo che non si vede e però incrina tutto. Così l’intellettuale più rassicurante — libri, figli, musica nelle dita — compie fuori campo il gesto più terribile: omicidio e suicidio (La dolce vita). La pellicola non insiste: lascia che sia la crepa a propagarsi. Altrove il buio chiama e qualcuno si ferma sul bordo. Wanda, umiliata, scivola verso l’acqua scura del Tevere sotto il ponte di Castel Sant’Angelo ma lì il fiume è basso, più fango che abisso: la tragedia si piega in ironia e la commedia riparte (Lo sceicco bianco). Nella nebbia di un ponte londinese il seduttore, rimasto senza pubblico, misura la profondità del proprio vuoto (Il Casanova di Federico Fellini). Emma, ferita, inghiotte pillole e una corsa d’ospedale la riporta al respiro (La dolce vita). E c’è chi, a velocità impossibile, lancia l’auto in una corsa cieca. In Toby Dammit non è incidente ma scelta: l’attore si uccide schiacciando l’acceleratore. In controluce, alcuni hanno letto nel film un “suicidio artistico” di Fellini: portare il proprio stile fino al punto di non ritorno. Nel grottesco domestico, è Aurelio, il babbo di Titta, a esplodere nel gesto autolesionista di “scardinarsi le mascelle”, la disperazione che si traveste da farsa (Amarcord). Nel mito, invece, non c’è salvataggio: la matrona interpretata da Lucia Bosè sceglie una fine assoluta (Fellini Satyricon). E quando è la mente a inscenare il baratro, il regista sotto il tavolino di 8½ trova una pistola, inventa una fine e un attimo dopo rientra nella sarabanda del circo umano.

L’ULTIMA SCENA

Fellini tra funerali, cimiteri e sogni

3. L’ultimo set

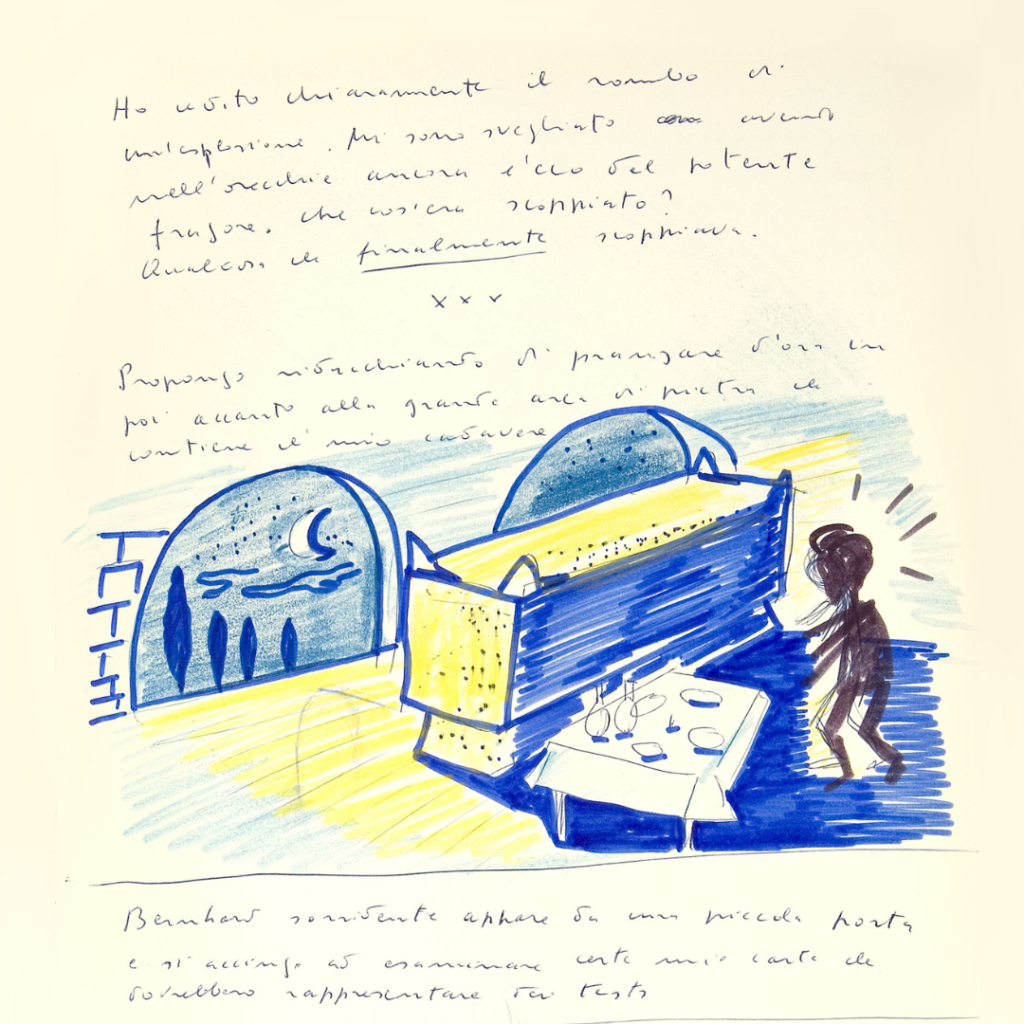

Spento il set del giorno, resta il laboratorio notturno. Nel Libro dei sogni Fellini si vede rimbalzare su prime pagine che annunciano la sua scomparsa, titoli enormi come cartelli di un film muto. Poi l’inquadratura si sposta: Fellini di profilo, sotto un cappio già tirato; un’altra notte è pietra — una bara che lo accoglie e, accanto, lui che pranza con calma, come se tra una forchettata e l’eternità ci fosse solo un respiro. Altrove è di spalle, due guardie ai lati, mentre un plotone prova la mira; e quando i sogni si diradano, compare l’immagine che resta: davanti alla porta del suo studio, al posto della buca delle lettere, una lapide incisa “disperso dei dispersi”; in mano un foglio bianco da imbucare. Messaggio senza destinatario, congedo senza parole. Accanto a lui passano anche gli altri: Giulietta Masina, Ernest Bernhard, Pablo Picasso, Aldo Palazzeschi, Sophia Loren, Eduardo De Filippo. Il sogno li mette in figura con un bordo ironico, una didascalia non sempre disegnata, e li spoglia dell’angoscia.

E poi, un giorno, il sogno cede il posto alla realtà. Quella prova notturna trova la sua scena diurna: l’ultima.

31 Ottobre / 3 novembre 1993. La camera ardente è nello Studio 5 di Cinecittà. La fila scorre come una carrellata dolce: registi e comparse, attori e maestranze. I collegamenti attraversano mezzo mondo; si parlò di un’audience vicina al miliardo. In quel capannone, bottega e basilica insieme, tutti usano la stessa parola: faro. L’addio non è un piazzale d’onore: è un set che si fa casa, la prova che l’illusione — quando è artigianato — non inganna, consola.

Il viaggio continua verso Rimini. Nella Sala delle Colonne del Teatro Galli si apre una seconda camera ardente. Il giorno dopo la città si stringe attorno a “quel ragazzo di Rimini che tutto il mondo ammirerà”, come dirà Sergio Zavoli in una piazza Cavour gremita. Si muove un corteo lungo e compatto che accompagna il feretro tra applausi e abbracci, lungo i luoghi della memoria. Due soste inevitabili: davanti al Cinema Fulgor, dove il bambino Federico scoprì il cinema, e in quell’angolo del centro dove il ponte sfuma nel Borgo.

Al cimitero di Rimini, l’ultima inquadratura è una prua che taglia l’aria: la Grande Prua di Arnaldo Pomodoro all’ingresso, memoria in forma di nave per chi ha messo al largo la nostra immaginazione. Giulietta riposa accanto a Federico e al piccolo Federichino. La scena si chiude così: non un sipario, ma un approdo.

a cura di Marco Leonetti