Attività

-

Aleksandr Sokurov a Rimini

Aleksandr Sokurov in visita al Fellini Museum dopo l’omaggio alla “Grande prua” di Arnaldo Pomodoro e l’incontro con il pubblico al Cinema Fulgor

Si è conclusa ieri a Rimini la terza tappa del viaggio romagnolo del maestro russo Aleksandr Sokurov, una delle voci più autorevoli del cinema internazionale. Dopo Santarcangelo, dove sabato ha ricevuto il Premio Tonino Guerra, e Pennabilli, Sokurov ha dedicato la giornata riminese a un itinerario intenso e profondamente evocativo: dal cimitero monumentale al Cinema Fulgor, fino al Fellini Museum.

L’omaggio alla “Grande prua” di Arnaldo Pomodoro

La visita si è aperta al cimitero monumentale di Rimini, di fronte alla “Grande prua” di Arnaldo Pomodoro, il monumento funebre dedicato a Federico Fellini e Giulietta Masina. Sokurov è rimasto a lungo davanti alla scultura, colpito dalla sua presenza scenica:

“Al cimitero ci si aspetta qualunque cosa, ma non una nave. È un’apparizione inaspettata”, ha osservato, riconoscendo nella forza dell’opera una rara capacità evocativa.

-

Fratelli diversi: Fellini & Pasolini – 3

Nel cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, un racconto in 3 puntate su intese, divergenze, film sognati e rime segrete tra due maestri del nostro cinema.

3/3 — Mastorna, spiagge e sogni

C’è un punto in cui i due tornano a sfiorarsi senza toccarsi. Il “Mastorna” di Fellini — il film mai nato sull’uomo “morto e non lo sa” — immagina un purgatorio contemporaneo fatto di corridoi, aeroporti, attese. La terra vista dalla luna di Pasolini è una fiaba crudele che si chiude con la scritta: “Essere vivi o essere morti è la stessa cosa.” In entrambi i casi lo sguardo viene da oltre la soglia: vivi che si muovono come fantasmi o fantasmi che attraversano i vivi. Barocco funebre da un lato, moralità popolare dall’altro: stessa domanda sul senso della nostra modernità.

Il loro dialogo ha anche una mappa. La scena finale di 8½ è girata sulla spiaggia romana: il cerchio di mani e la troupe come una piccola umanità riconciliata. Dodici anni dopo, nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, Pasolini viene ucciso all’Idroscalo di Ostia. Stesso mare, pochi chilometri di distanza: da una parte un girotondo, dall’altra un delitto. Due immagini che ancora ci interrogano.

Dopo la rottura, Fellini non smette di sognare Pasolini. Nel Libro dei sogni il poeta appare una prima volta (inizio anni Sessanta) in una scena di tenerezza domestica, come due fratelli che hanno dormito insieme. Poi, in un sogno del giugno 1968, Pasolini disturba Fellini sul set durante una ripresa complicata; e ancora nel marzo 1975, a pochi mesi dall’assassinio del poeta, un sogno cupo, premonitore: i due di spalle lungo una strada di campagna; su un albero enormi topi con ali di pipistrello. Nel giugno 1977 ancora insieme, in auto, con Titta, l’avvocato Benzi: stavolta Pasolini è di nuovo una presenza silenziosa; i due si cercano e, scherzosamente, si stringono per mano con tenero affetto sulle note del canto “È la vita anche la morte”. E infine l’ultimo sogno, del settembre 1977, che merita di essere riportato quasi integralmente a chiusura di questo ricordo di Pasolini, a cinquant’anni dalla sua morte:

“A casa di Pasolini. Lo abbraccio con affetto e una gran pena nel cuore perché so che è stato condannato a morte, sembra che abbia ucciso un suo amico, ‘il direttore’. Sono convinto che non è vero, che è una sentenza ingiusta e mi stupisco che Pier Paolo sia tanto calmo e sereno da chiedere a me notizie della mia salute scherzando bonariamente sulla mia attività sessuale. Gli rispondo che va tutto bene: aggiungo sono ‘pieno di vitamine’ e Pier Paolo, con un dolce sorriso, mi domanda perché non provo a mettere un po’ di queste vitamine nella sua ‘Agnese’, alludendo a un suo scritto che so amerebbe veder realizzato da me. Sapere che può essere giustiziato da un giorno all’altro mi provoca uno strazio indicibile… Siedo accanto a Pier Paolo su di una sedia ma il suo cane, abbaiando verso di me, mi costringe a sedere in terra. La bestiola salta subito sulla sedia e Pier Paolo mi fa capire che gli appartiene, è ‘la sua sedia’, e restiamo così tranquilli a guardarci nel silenzio della modesta cameretta.

-

Fratelli diversi: Fellini & Pasolini – 2

Nel cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, un racconto in 3 puntate su intese, divergenze, film sognati e rime segrete tra due maestri del nostro cinema

2/3 — Rifiuti, schermaglie e Amarcord

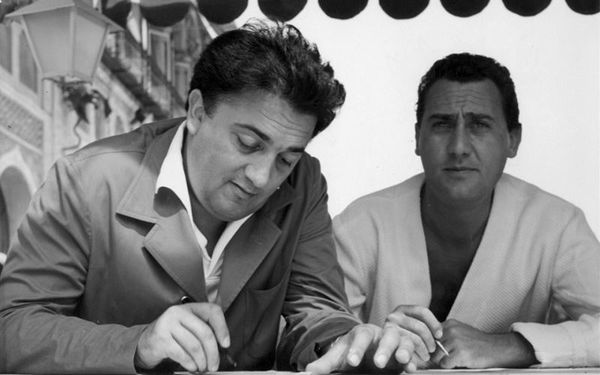

Quando Pasolini bussa alla porta della Federiz, la piccola casa di produzione fondata da Fellini e Rizzoli, per proporre Accattone , il suo esordio dietro la macchina da presa, nessuno apre. Non è un capriccio: è un “no” fatto di prudenza e differenza di sguardo. Secondo Fellini, a frenare fu soprattutto Clemente Fracassi, braccio destro di Rizzoli; il provino non convinse Rizzoli e allo stesso Fellini parve goffo e povero — soprattutto rivelatore di un’idea di cinema lontana dalla sua. Resta il fatto che la Federiz avrà vita breve e non produrrà il debutto di Pasolini così come non produrrà Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta né Il posto di Ermanno Olmi.

La storia, però, non finisce lì. Fellini racconterà di essersi speso perché il film trovasse un altro produttore (sarà Alfredo Bini) e lo difese quando si affacciò la censura. Resta il dato: quel rifiuto segna una linea a terra. Non cancella la stima, ma cambia il passo; da lì le strade si dividono e il dialogo tra i due, da collaborazione, diventa confronto a distanza. E comunque un Fellini nel film un ruolo lo avrà: non Federico, ma Riccardo, il fratello, come aiuto regista.

Ne La ricotta, episodio firmato da Pasolini del film collettivo RO.GO.PA.G, a Orson Welles è affidata una battuta che inchioda il regista riminese: “lui danza”. Non un insulto, una definizione: il cinema di Fellini come coreografia del mondo, disposizione di corpi, oggetti, luci e suoni che rischia di trasformare il mondo in spettacolo. Fellini replica a modo suo. In Block-notes di un regista trasforma i sopralluoghi (anche al mattatoio di Roma) in racconto, gioca con il proprio mito e lancia una frecciata: è uno dei macellai interpellati a rifiutare il provino perché è “già attore di Pasolini”. Poi, in Toby Dammit: appena atterrato a Roma, il divo alcolizzato scelto come protagonista di un improbabile “western cattolico” ascolta il produttore che gli espone il progetto. È lì che nasce la formula destinata a restare proverbiale: “qualcosa tra Dreyer e Pasolini”. Omaggio e frecciata: inchino e stoccata insieme.

Nell’estate del 1973, pochi mesi prima dell’uscita di Amarcord, arriva in libreria il trattamento del film e Pasolini torna lettore severo. Sotto la superficie buffonesca e comica pulsa — scrive — un sentimento tragico del vivere, il vuoto dell’esistenza borghese di provincia. Il timore è che, nel passaggio al film, questo elemento tragico resti coperto dalla superficie. E che lo stile a due tempi di Fellini — ridurre la realtà in frammenti e poi dilatarli fino al gigantismo — non sia lo strumento più adatto: il risultato potrebbe scivolare in un revival neorealistico anacronistico, con episodi ridotti ad aneddoti e personaggi a macchiette. Tanto netto è l’allarme che Pasolini, da ipotetico produttore, non finanzierebbe quel soggetto: un’eco, inevitabile, del “no” ricevuto dai Fellini/Rizzoli per Accattone.

Esce il film. Pasolini riprende in mano la sua prima recensione e capovolge il pronostico. Riconosce che Amarcord ha preservato il tragico: un tono crepuscolare, dantesco, un inferno che affiora sotto il carnevale. I personaggi, che nel trattamento potevano sembrare “pascoliani” o da poesia dialettale, al cinema diventano “mostri atroci, ripugnanti e repellenti”: non macchiette, figure morali. E tutto questo — sottolinea — perché Fellini aggiorna il suo gigantismo con un’inattesa povertà filmica e profilmica: inquadrature spesso immobili, scenografie e cast più scabri del consueto.

-

Fratelli diversi: Fellini & Pasolini

Nel cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, un racconto in 3 puntate su intese, divergenze, film sognati e rime segrete tra due maestri del nostro cinema.

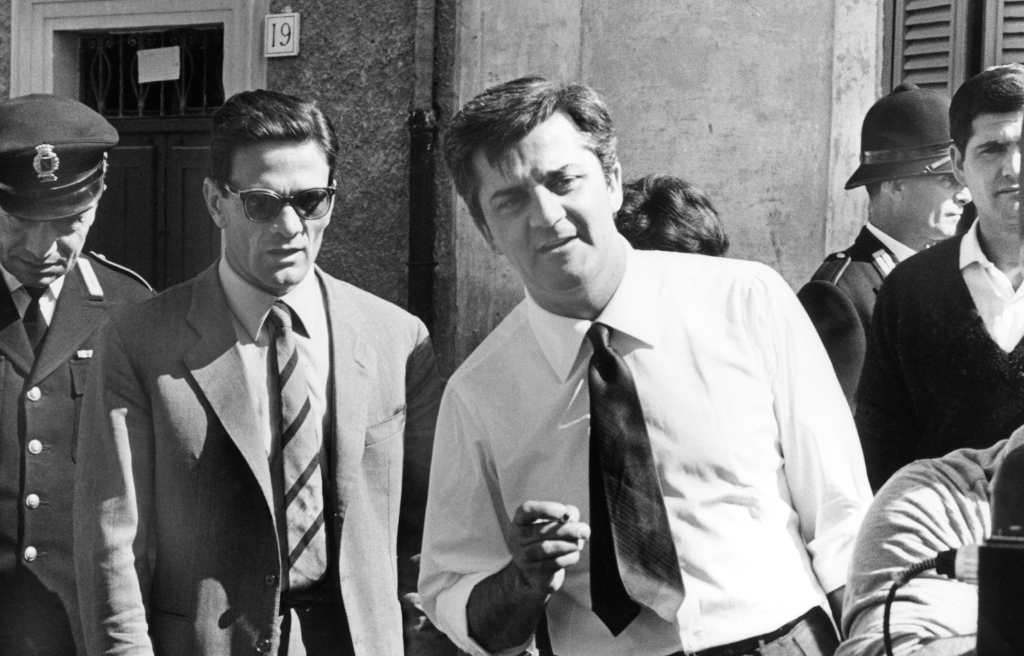

1/3 — L’incontro, Cabiria e La dolce vita

L’appuntamento è al bar Canova, in piazza del Popolo. Fellini ha appena finito di leggere Ragazzi di vita e vuole quella lingua viva nel film che sta preparando. Pasolini arriva con “quella sua faccetta impolverata, da proletario, da peso gallo, da pugile di borgata” — dirà poi Fellini. Il poeta di Casarsa, a sua volta, lo chiamerà “gatto sornione”. Scatta subito l’intesa. Salgono in macchina, escono da Roma. Sono le prime ricognizioni per Le notti di Cabiria: il regista racconta la storia mentre guida, lo scrittore, ascolta, annota, indica scorci.

Quelle uscite hanno un obiettivo: rintracciare la leggendaria “Bomba”, la grande prostituta che rimbalza come un mito urbano. Pasolini — bardo delle periferie e, di fatto, quasi location manager del film — trascina Fellini tra lotti e notti di borgata; asciuga il romanesco “da copione”, lo porta alla parlata vera. In sceneggiatura affiora il personaggio di Matilde, figura destinata a restare un’ombra, ma già seme di quella costellazione femminile che esploderà nella Saraghina di 8½: “donna enorme, di strana e animalesca bellezza…”.

Quasi a caldo, Pasolini rilegge il metodo de La strada. Qualcosa, in quel capolavoro, non lo convince: la realtà delle piazze e dei paesaggi non si amalgama del tutto con la stilizzazione di Gelsomina e del Matto. Il rischio, passando alle Notti di Cabiria, è ripetere l’attrito: ambiente realistico da un lato, personaggio “dickensiano” dall’altro. Da qui il suo programma da consulente ai dialoghi: alzare l’ambiente, abbassare Cabiria, cercare l’equilibrio tra humilis e sublimis. La sua mano si riconosce nei dialoghi delle due sequenze del Santuario del Divino Amore e del litigio delle prostitute alla Passeggiata Archeologica. Non solo nella lingua — un romanesco meno letterario, più mimetico — ma nella messa in scena: cautela sui tocchi coloristici, taglio degli episodi poco plausibili, inserti che restituiscano il morso del destino. L’attrito, qui, diventa metodo: serve a compattare i registri e a dare più peso al mondo attorno alla protagonista.

Le ricognizioni notturne diventano un rito. A un certo punto sale a bordo un terzo compagno: William Klein. È a Roma nel ’56 come assistente alla regia del film, è giovane ma si è già fatto un nome come fotografo. Porta uno sguardo che rifiuta il “momento perfetto”: grandangoli, mosso, riflessi, flash, corpi schiacciati dal vicino. Quell’occhio contagia il cantiere del film — notti, processioni, volti spinti al limite — e accelera la svolta modernista di Fellini. Quando il set si ferma, Klein continua a scattare: da quel vagabondare nasceranno il reportage e poi il libro Rome.

Ne La dolce vita Pasolini lavora defilato ma in modo concreto, soprattutto attorno alla figura di Steiner, l’intellettuale omicida-suicida: l’“idea Morandi” dice del suo gusto pittorico, mentre la tessitura resta felliniana; alcuni dialoghi portano la sua secchezza e decisivo fu anche il suo contributo nella scelta di Alain Cuny per quel ruolo, quando ancora Fellini pensava a Elio Vittorini e a Romolo Valli.

Poi Pasolini indossa i panni del critico e “incalza”. La dolce vita è per lui un film neodecadente: un titolo volutamente provocatorio per una storia immersa nella superficialità e nella corruzione. Le notti di Marcello sono viaggi al termine della notte della civiltà: dietro il luccichio c’è il vuoto, sì — ma è proprio Pasolini a spiegare il “fraintendimento”. In quell’umanità di cinici e vanitosi sopravvive una vitalità irresistibile, “piena di felicità d’essere”, che può far scambiare il film per un’epopea dell’età dorata. Un fraintendimento analogo toccherà venticinque anni dopo a un altro romanzo, a un altro tempo e un’altra città: Rimini di Pier Vittorio Tondelli.

-

L’ultima scena

L’ULTIMA SCENA

Fellini tra funerali, cimiteri e sogni1. Funerali in movimento

Un aereo gigantesco, una tempesta violentissima, un atterraggio di fortuna. Un uomo — un violoncellista, Giuseppe Mastorna — si ritrova nella piazza buia di una città sconosciuta; in lontananza una chiesa gotica che somiglia al Duomo di Colonia. È un uomo come tanti e, senza saperlo, ha già iniziato il suo viaggio dall’altra parte, immerso in un’aria sospesa. È il respiro di un film che non c’è, “Il viaggio di G. Mastorna”: l’aldilà come quotidiano. Niente tuoni, niente squarci; solo il mondo di sempre, spostato di un soffio. Forse è da qui che conviene entrare, per capire come Fellini guarda l’ultima scena: prendendola per mano e lasciando che la vita le ronzi attorno fino all’ultimo.

Estate 1914, molo d’imbarco n. 10 del porto di Napoli. Il ronzio di un proiettore, la fotografia in seppia come un film muto: in campo lungo avanza un carro funebre trainato da cavalli e bardato di fregi e piume che paiono spolverini usciti per un corteo carnevalesco. Delle mani proteggono un’urna. È l’incipit che regge un film intero: un addio che si fa viaggio, una nave che prende il largo (E la nave va). Quell’immagine di partenza — il molo, il carro piumato, il viaggio che comincia — non è un episodio isolato. Napoli e Venezia avrebbero dovuto affiancare Roma in una trilogia: una “sinfonia urbana” in tre atti. Di quella partitura solo Roma fu davvero composta; Napoli resta in questo prologo funebre e nel soggetto “Napoli-New York”, mentre Venezia rimane un atto sempre rimandato e mai portato a compimento. Tre città-palcoscenico, dove tutto si stratifica e nulla davvero passa: città che sanno mettere in forma anche la fine.

Cambio di scena. Un carro funebre irrompe su una pista da circo. L’aria sa di segatura, le lampadine a globo pulsano, una marcia saluta il clown Fischietto. Il commiato, invece di farsi rituale, implode in sberleffo, in collage, in nonsense, in un carosello indiavolato: cartelli senza logica, tamburi, razzi, entrate e uscite che non obbediscono a nessuna regia (I clowns).

Dal chiasso alla mestizia. La camera car si aggancia al carro e scorre con lui: un carrello lungo che taglia le strade del borgo all’altezza degli sguardi. Ai lati, gli abitanti assiepati salutano in silenzio o a mezza voce; c’è chi si fa il segno, chi abbassa gli occhi, chi finge di aggiustare la giacca. Il corteo accompagna il feretro fino al cancello del cimitero. Non c’è retorica: c’è una comunità che si raccoglie e poi una casa che si svuota, la cucina che spegne il suo rumore, la tovaglia piegata per l’ultima volta (Amarcord). E, sullo sfondo, il molo dove si cerca rifugio e conforto. Altrove, la stessa parola – funerale – cambia pelle. Dal cancello del cimitero alla spiaggia deserta, spazzata dal vento. In campo lungo si vede un catafalco, il corpo del poeta Eumolpo fasciato come per un ultimo travestimento (Fellini Satyricon). Non c’è processione, ma solo l’eco del mare e un testamento macabro che detta la regola dell’addio — l’eredità a chi saprà farne banchetto. Il funerale si rovescia in cerimonia cannibalesca: niente compianto, solo l’allegoria nuda dell’avidità dei vivi e dell’antico gesto dell’incorporare per trattenere.

-

Federico Fellini e i mestieri del cinema

Federico Fellini e i mestieri del cinema

raccontati da Gianfranco AngelucciQuattro incontri dedicati alla fabbrica dei sogni di Federico Fellini, il regista dai cinque Oscar che più di ogni altro al mondo ha parlato, scritto, esaminato dall’interno il proprio mestiere. Attraverso i suoi capolavori scopriremo come nasce un film e di quali professioni si avvale. Cercheremo di comprendere più da vicino la Settima arte ripercorrendo una stagione irripetibile del nostro cinema.

- 4 febbraio la scenografia

- 11 febbraio la fotografia

- 18 febbraio la recitazione

- 25 febbraio il montaggio e il doppiaggio

Cineteca, via Gambalunga 27 – ore 17

ingresso liberoLe lezioni sono cofinanziate dal progetto Europeo REEL Un viaggio cinematografico tra Italia e Croazia appartiene al programma dell’Unione Europea Interreg Italia- Croazia, a cui partecipa il comune di Rimini come Partner.

REEL utilizzerà il settore audiovisivo e la sua potenzialità nel generare interesse e emozioni, per promuovere nuove destinazioni turistiche, contemporaneamente le soluzioni digitali e tecnologiche forniranno ai visitatori esperienze immersive di siti naturalistici e archeologici.

Il progetto REEL è gestito dal Settore sistemi culturali di città- Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva – U.O. Cineteca Comunale e Museo Fellini. Il progetto ha avuto inizio a il 1/03/2024 e si svilupperà per 36 mesiPartners di progetto:

1. Fondazione Apulia Film Commission (IT) Lead Partner

2. Città di Venezia (IT)

3. Istrian Cultural Agency (HR)

4. Art-kino (HR))

5. Public Institution Dubrovnik Cinemas (HR))

6. Comune di Rimini (IT) -

I 70 anni del film “La strada”

Convegno 2-3 Maggio 2024

In occasione dei 70 anni dall’uscita di La strada (1954), FM – Fellini Museum Rimini e Dipartimento delle Arti – Università di Bologna in collaborazione con Cineteca Comunale di Rimini, La Settima Arte – Cinema e Industria, CFC (Culture, Fashion, Communication International Research Centre) organizzano a Rimini una giornata di studi nei giorni 2 e 3 maggio 2024.

La strada ha un posto speciale nella filmografia felliniana sia per il successo internazionale (con il primo dei cinque Oscar per Fellini) sia per le caratteristiche uniche della struttura, del racconto e della rappresentazione dell’Italia. Per questo motivo i curatori considerano più che attuale lo studio retrospettivo del capolavoro di Fellini pur nel contesto di una letteratura critica ormai ricchissima. E si propongono di offrire una serie di approfondimenti in grado di sollecitare gli studi felliniani nelle direzioni più proficue emerse negli ultimi anni a partire dai nuovi filoni di ricerca felliniani.

In Cineteca e al Teatro degli Atti – ingresso gratuito -

Il fascino eterno di Giulietta Masina, il cuore artistico di Fellini

In occasione del mese dedicato a Giulietta Masina, tra la celebrazione per la sua nascita e il trentesimo anniversario della sua scomparsa, il Fellini Museum ha acceso i riflettori su questa iconica attrice offrendo uno sguardo esclusivo sul rapporto tra lei e il leggendario regista.

La mostra “… and please stop crying!” regala al pubblico trentaquattro scatti che ritraggono Giulietta sui set dei film diretti dal marito, con un intero piano dedicato alle foto scattate durante la produzione de La Strada.

-

Enigma Rol

Lunedì 29 gennaio 2024

Cinema Fulgor – ore 21.00

Ingresso 5 euroEnigma Rol, il film di Anselma Dell’Olio in anteprima per la città

Dopo Fellini degli spiriti, che indaga il rapporto tra il regista e la dimensione spirituale e il sovrannaturale, il nuovo documentario di Anselma Dell’Olio è dedicato alla controversa, elegante e misteriosa figura del sensitivo Gustavo Rol, amico di Federico Fellini e Franco Zeffirelli, considerato un maestro spirituale da personaggi come Charles De Gaulle, John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy e Giorgio Strehler.

“Quello che Rol sa fare è pauroso. Chi assiste prova la sensazione di un uomo che sprofonda in un abisso marino senza scafandro”, scrive Dino Buzzati riportando una frase di Fellini.

Conduce l’incontro Donato Piegari, psicologo

In occasione dell’evento, al Cinemino del Fellini Museum martedì 30 gennaio alle ore 16.00 verrà proiettato Fellini degli spiriti di Anselma Dell’Olio

-

Fellini a Venezia

Nel 1953 il presidente di giuria della 14a edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia è Eugenio Montale, tra i massimi poeti del Novecento, Nobel per la letteratura nel 1975.

Tra i film in concorso 𝘐 𝘳𝑎𝘤𝑐𝘰𝑛𝘵𝑖 𝑑𝘦𝑙𝘭𝑎 𝑙𝘶𝑛𝘢 𝘱𝑎𝘭𝑙𝘪𝑑𝘢 𝘥’𝘢𝑔𝘰𝑠𝘵𝑜 di Kenij Mizoguchi, 𝘔𝘰𝘶𝘭𝘪𝘯 𝘙𝘰𝘶𝘨𝘦 di John Huston, 𝘛𝘦𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘙𝘢𝘲𝘶𝘪𝘯 di Marcel Carné. Quell’anno il Leone d’oro, il premio più prestigioso che ancora si chiamava Il leone di San Marco, non fu assegnato, mentre ex aequo fu conferito il Leone d’argento a sei film, tra cui 𝙄 𝙫𝙞𝙩𝙚𝙡𝙡𝙤𝙣𝙞 di Federico Fellini “per la felice scoperta di un ambiente – la provincia italiana”, si legge nelle motivazioni.