Fratelli diversi: Fellini & Pasolini – 2

Nel cinquantenario della morte di Pier Paolo Pasolini, un racconto in 3 puntate su intese, divergenze, film sognati e rime segrete tra due maestri del nostro cinema

2/3 — Rifiuti, schermaglie e Amarcord

Quando Pasolini bussa alla porta della Federiz, la piccola casa di produzione fondata da Fellini e Rizzoli, per proporre Accattone , il suo esordio dietro la macchina da presa, nessuno apre. Non è un capriccio: è un “no” fatto di prudenza e differenza di sguardo. Secondo Fellini, a frenare fu soprattutto Clemente Fracassi, braccio destro di Rizzoli; il provino non convinse Rizzoli e allo stesso Fellini parve goffo e povero — soprattutto rivelatore di un’idea di cinema lontana dalla sua. Resta il fatto che la Federiz avrà vita breve e non produrrà il debutto di Pasolini così come non produrrà Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta né Il posto di Ermanno Olmi.

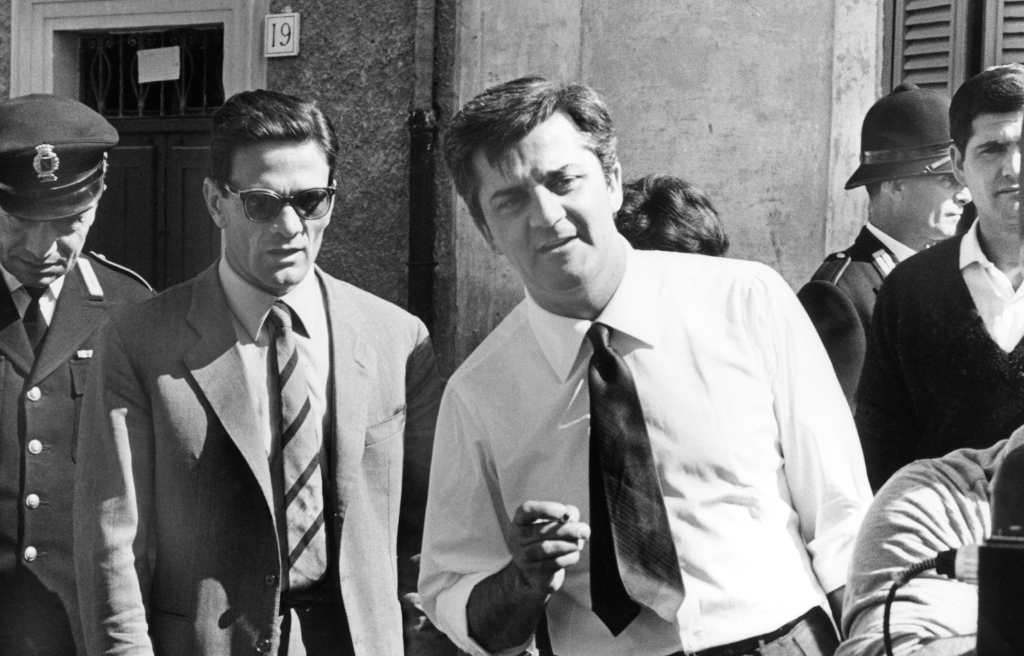

La storia, però, non finisce lì. Fellini racconterà di essersi speso perché il film trovasse un altro produttore (sarà Alfredo Bini) e lo difese quando si affacciò la censura. Resta il dato: quel rifiuto segna una linea a terra. Non cancella la stima, ma cambia il passo; da lì le strade si dividono e il dialogo tra i due, da collaborazione, diventa confronto a distanza. E comunque un Fellini nel film un ruolo lo avrà: non Federico, ma Riccardo, il fratello, come aiuto regista.

Ne La ricotta, episodio firmato da Pasolini del film collettivo RO.GO.PA.G, a Orson Welles è affidata una battuta che inchioda il regista riminese: “lui danza”. Non un insulto, una definizione: il cinema di Fellini come coreografia del mondo, disposizione di corpi, oggetti, luci e suoni che rischia di trasformare il mondo in spettacolo. Fellini replica a modo suo. In Block-notes di un regista trasforma i sopralluoghi (anche al mattatoio di Roma) in racconto, gioca con il proprio mito e lancia una frecciata: è uno dei macellai interpellati a rifiutare il provino perché è “già attore di Pasolini”. Poi, in Toby Dammit: appena atterrato a Roma, il divo alcolizzato scelto come protagonista di un improbabile “western cattolico” ascolta il produttore che gli espone il progetto. È lì che nasce la formula destinata a restare proverbiale: “qualcosa tra Dreyer e Pasolini”. Omaggio e frecciata: inchino e stoccata insieme.

Nell’estate del 1973, pochi mesi prima dell’uscita di Amarcord, arriva in libreria il trattamento del film e Pasolini torna lettore severo. Sotto la superficie buffonesca e comica pulsa — scrive — un sentimento tragico del vivere, il vuoto dell’esistenza borghese di provincia. Il timore è che, nel passaggio al film, questo elemento tragico resti coperto dalla superficie. E che lo stile a due tempi di Fellini — ridurre la realtà in frammenti e poi dilatarli fino al gigantismo — non sia lo strumento più adatto: il risultato potrebbe scivolare in un revival neorealistico anacronistico, con episodi ridotti ad aneddoti e personaggi a macchiette. Tanto netto è l’allarme che Pasolini, da ipotetico produttore, non finanzierebbe quel soggetto: un’eco, inevitabile, del “no” ricevuto dai Fellini/Rizzoli per Accattone.

Esce il film. Pasolini riprende in mano la sua prima recensione e capovolge il pronostico. Riconosce che Amarcord ha preservato il tragico: un tono crepuscolare, dantesco, un inferno che affiora sotto il carnevale. I personaggi, che nel trattamento potevano sembrare “pascoliani” o da poesia dialettale, al cinema diventano “mostri atroci, ripugnanti e repellenti”: non macchiette, figure morali. E tutto questo — sottolinea — perché Fellini aggiorna il suo gigantismo con un’inattesa povertà filmica e profilmica: inquadrature spesso immobili, scenografie e cast più scabri del consueto.